Spärlich bekleidete Mädchen auf dem Cover, basslastige Musik und sexistische Texte, das sind die Kennzeichen vieler Reggaetón-Produktionen. Diese in den 1990er Jahren in Panama, New York und Puerto Rico erfundene, aus spanischsprachigem Reggae, Dancehall, Hiphop, Merengue, Salsa u.a. karibischen Rhythmen zusammengemischte Dancefloor-Musik, erreichte zu Beginn des neuen Jahrtausends auch Kuba (in Deutschland gelangte im Jahr 2005 mit Gasolina von Daddy Yankee erstmals ein Reggaetón in die Charts). Denn trotz der US-Blockade orientierten sich die Kubaner immer an den neusten (musikalischen) Entwicklungen in der Karibik und in den USA, wie Geoffrey Baker, Senior Lecturer für Musik an der Universität London, schreibt. Er untersucht in Buena Vista in the Club. Rap, Reggaetón, and Revolution in Havana (Duke University Press, 2011) die Geschichte dieser Musik in Kuba, ihre Bedeutung für die Jugendlichen und die Kulturpolitik, sowie ihren Konkurrenzkampf mit dem kubanischen Hiphop.

Zunächst spielte aber nicht die (kulturelle) Hauptstadt Havanna die führende Rolle in der Adaption des Reggaetón, sondern das rund 1.000 km entfernte Santiago de Cuba, da dort durch die Nähe zu Jamaika und die Ferne von Havanna ausländische Radio- und TV-Sender gut empfangen werden können. Außerdem ist im Osten Kubas der Boden für „schwarze“ Musik fruchtbarer, da ein Großteil der Bevölkerung, historisch bedingt, auf haitianische Wurzeln zurückblicken kann. Einmal in Kuba angekommen wurde der Reggaetón begierig aufgenommen, denn die Texte und die rhythmische Musik kommen der sexuell aufgeladenen Stimmung bei vielen Parties ebenso entgegen, wie der anzügliche Tanz, perreo genannt (von span. perro = Hund): junge Kubaner haben nur sehr wenige Möglichkeiten ihre Freizeit zu gestalten. Baker sieht zudem im „new materialism“ einen Grund für das ab dem Jahr 2002 grassierende Reggaetón-Fieber. Dieser konnte … nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks – durch die schrittweise Öffnung der Insel ab den 1990er Jahren für Touristen und ausländische Konsumprodukte entstehen, vor allem unter Jugendlichen, die die Zustände vor der Revolution nicht kannten und mit dem Status Quo unzufrieden waren. In kürzester Zeit wurde der Reggaetón auch zu einem (kleinen) Wirtschaftsfaktor, denn einige reguetoneros hatten schnell Erfolg – auch im Ausland (Karibik) – und wurden von der im Jahr 2002 gegründeten, staatlichen Agencia Cubana de Rap gefördert, da sie meistens aus der Hiphop-Szene stammten. Schnell entbrannte daraufhin eine Diskussion um die Kommerzialisierung der Musik, was zu einer Spaltung der Szene führte, in reguetoneros und „wahre“ Rapper: „…rap has been utterly overshadowed first by timba (Cuban salsa) and then by reggaetón…“, schreibt Baker (S. 20), und weist weiterhin auf einen wichtigen Punkt hin: „…yet these forms of commercial popular music […] have received considerably less attention from overseas. […] The enthusiasm for rap and lack of curiosity about reggaetón…“ waren ein Antrieb für seine Studie, die er während vieler Besuche in Kuba von einem neutralen Standpunkt aus geschrieben hat, denn er ist kein „hip hop head“ (S. 26).

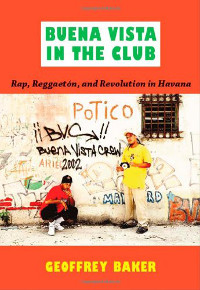

Geoffrey Baker

Geoffrey Baker

Rap, Reggaetón, and Revolution in Havana

Duke University Press Books

Baker beschreibt den Konflikt zwischen reguetoneros und Rappern und wendet sich dann dem Hiphop zu, der Ende der 1980er Jahre via Radio und TV aus Miami nach Kuba gelangt war und dort während der período especial (Spezialperiode in Friedenszeiten, ein Euphemismus für die katastrophale Unterversorgung der Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen zu Beginn der 90er Jahre) zur Blüte gelangte, weil die jugendlichen Rapper so ihren Frust über die neu entstehende Zweiklassengesellschaft artikulieren konnten. Er stellt zu Recht die Frage, was den kubanischen Hiphop so interessant oder zumindest interessanter als brasilianischen oder französischen macht? Es ist die Beziehung zum eigenen Staat und gleichzeitig zu den USA. Baker beschäftigt sich intensiv mit der Verbindung der kubanischen Hiphopper zu den schwarzen Bürgerrechtlern in den USA (denn auf Kuba lebt im Exil die U.S.-Bürgerrechtlerin Assata Shakur) und dem U.S.-Hiphop. Er stellt die historische Kontinuität in den (kulturellen) Beziehungen zwischen beiden Ländern dar, die erst durch die Revolution von 1959 unterbrochen wurde (S. 69ff.) und schildert wie „the music of the enemy“ erst abgelehnt und dann vom Staat vereinnahmt wurde. Denn zunächst erging es dem Rap nicht anders als zuvor dem Jazz und dem Rock: Es gab keine Auftrittsmöglichkeiten und erst recht keinen Zugang zu den staatlichen Aufnahmestudios und Medien. Trotzdem kursierten überall selbstproduzierte Tapes mit kubanischem Rap. Irgendwann bemerkten die Behörden, dass sich auch diese Musik nicht eindämmen ließ, und versuchten sie zu kanalisieren. Von da an handelte es sich, laut Kulturministerium, um einen authentischen Ausdruck kubanischer Kultur. Die Nationalisierung des Rap ist vor allem einzelnen reformistischen Funktionären, allen voran Kulturminister Abel Prieto, zu verdanken. Er, ein bekennender Beatles-Fan, der auch hinter der Aufstellung einer John-Lennon-Statue in Havanna im Jahr 2000 stand, unterstützte die Rapper und gründete die Agencia Cubana de Rap, die Material und Geld zur Verfügung stellte, allerdings eher schmal ausgestattet und auch nur für ausgesuchte Künstler (nach künstlerischen und politischen Kriterien). Zu dem seit 1995 existierenden Hiphop-Festival in Alamar, das die Agencia Cubana de Rap bis 2005 förderte, wurden sogar vereinzelt U.S.-Rapper eingeladen, was nicht einfach war, denn auch die USA blockieren durch Reisebestimmungen den künstlerischen Austausch. So dürfen U.S.-Künstler nur selten nach Kuba reisen, kubanische Künstler -je nach politischer Großwetterlage- selten oder gar nicht in die USA einreisen. Der texanische Musikprofessor Robin Moore schreibt dazu: „Cuba may be the only country in the world to be treated [by the U.S.] in this extreme fashion“.

Das Verhältnis zwischen Rappern und Staat blieb gespannt, denn in den Texte wurden oft die sozialen Verhältnisse kritisiert oder einzelnen Helden der Revolution, Baker gibt dazu einige Beispiele (S. 49ff.). Andererseits wäre es bis Anfang der 1990er Jahre in Kuba unmöglich gewesen einen Text über eine Prostituierte zu rappen, wie es die Gruppe Primera Base 1997 tat. Der Aufstieg des Reggaetón, die Spannungen innerhalb der Hiphop-Szene und mit den staatlichen Stellen führten schließlich im Jahr 2005 zum Ende des einzigen offiziellen Hiphop-Festivals und zu einer Schwächung dieser Musik. Mit dem Erfolg des Hiphop-Duos Los Aldeanos, dessen Karriere Baker intensiv begleitet hat, seit dem Jahr 2007, erfuhr sie noch mal einen kurzen Aufschwung. Aber Mitte 2009 erhielt das Duo wegen seiner Texte und seiner stark antirevolutionären Äußerungen in ausländischen Medien ein Auftrittsverbot, womit eine weitere Diskreditierung der gesamten Hiphop-Szene verbunden war. Die Sanktionen wurden zwar im Jahr 2010 widerrufen, aber selbst nach der staatlichen „Rehabilitierung“ des Hiphop blieb es schwierig, da z.B. die Medien einer eigenen Politik folgen und diese Musik nach wie vor weitestgehend missachten. Baker hat während seiner Aufenthalte viele Interviews geführt und stellt diese Entwicklungen sehr kenntnisreich dar. Er kommt zu dem Schluss, dass nicht nur der Staat verantwortlich ist für den Niedergang der Hiphop-Szene, sondern auch die internationale Entwicklung, in der der Hiphop als Musikrichtung und Sprachrohr an Einfluss verloren hat. Auch war der Hiphop nicht stark genug in der kubanischen Gesellschaft verankert, seine Botschaften zu schwach, um mehr zu sein als eine Musik der Jugend. Die Rapper begriffen sich zeitweise als die „Che Guevaras of global hiphop“ (S. 346), doch das war eine Illusion, die vor allem von außen befeuert wurde.

Heute wird weniger Rap produziert, doch dank der sich verbreitenden neuen Technologien – Internet, mp3 etc. – gibt es trotzdem mehr Hörer (auch international). Der Hiphop ist nun einfach ein weiterer Stil auf der Insel der Musik, ein Schicksal, das auch den Reggaetón ereilen wird! Revolutionär – wie der Untertitel des Buches suggerieren könnte – waren beide Musikstile nicht, denn die meisten Rapper erkannten schnell, dass es besser war, sich mit den Institutionen zu arrangieren, der Reggaetón hatte ohnehin keine politischen Ambitionen. Abgesehen davon hat es seit 1959 in Kuba keine Revolutionen mehr gegeben, weder in der Musik noch in der Politik, es gibt nur Reformen und selbst die bezeichnen die meisten Kubaner als „Kosmetik“.

Ein besonderer Verdienst von Baker ist: Er zeigt immer wieder auf, wie die Phänomene „Reggaetón“ und „Hiphop“ von ausländischen Beobachtern und Forschern aus Unkenntnis oder Sensationslust vereinfacht und/oder übertrieben dargestellt werden/wurden: „foreign visions helped to construct local realities“ (S. 343). So beschäftigten sich z.B. Forscher mit den Aussagen und vermeintlichen Auswirkungen des Songs „Tengo“ der Gruppe Hermanos de Causa ohne zu hinterfragen, ob dieser den Jugendlichen in Havanna bekannt war, was nämlich kaum der Fall war, da er in New York produziert worden war und nicht auf Tapes kursierte. Den Akademikern gefiel aber, dass er auf Versen des Poeten Nicolás Guillén basierte und kubanische Musikelemente enthielt (S. 291). Ausländer haben übrigens auch die ersten CDs mit kubanischem Hiphop produziert, um ihn international zu vermarkten, und das Subgenre Cubatón promotet (das Schweizer Label Atena Music), eine Mischung aus Reggaetón und Timba. Und kubanische Elemente in der Hiphop-Musik werden häufiger von im Ausland lebenden Interpreten – z.B. der in Paris erfolgreichen Hiphop-Band Orishas – benutzt, als von Bands in Havanna. Geoffrey Bakers Studie ist ein detail- und kenntnisreiches Buch (dem ein separates Tonträgerverzeichnis noch gut getan hätte) über die Musikszene in Havanna, das eine Lücke in der Musikforschung zu Kuba schließt.

Cover: amazon